Por: Jonatan Anaquin

Hablar de Charly García es hablar de la historia cultural del país en primera persona: sus himnos y sus heridas, sus tonos de euforia y sus costuras quebradas. Este 23 de octubre, cuando el artista cumple 74 años, la confluencia entre su obra y la memoria colectiva se vuelve especialmente nítida: fans que lo aguardan en la puerta de su casa, colegas que lo definen como un ícono viviente y universidades que le entregan distinciones que confirman su dimensión pública.

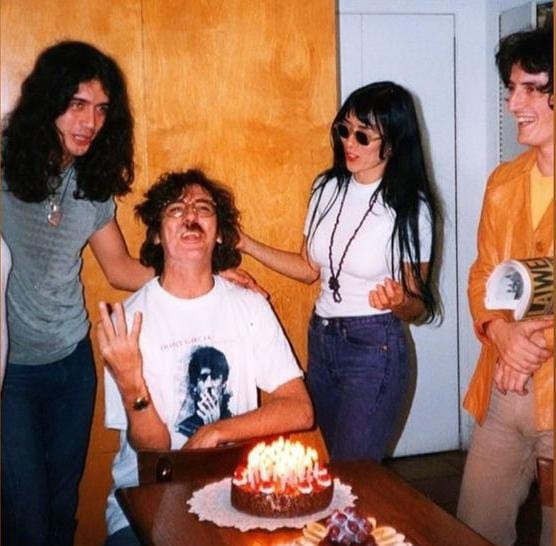

La narración de Charly no se cuenta únicamente en discos o recitales: se lee en anécdotas de escuela, en madrugadas en salas de cine, en ensayos obsesivos con auriculares y en decisiones estéticas que desbordaron el rock local. Testimonios de quienes lo conocieron —Nito Mestre, Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, José Luis Fernández, Joaquín Levinton y Rosario Ortega— dibujan a un creador que desde chico se negó a entrar en moldes, que aprendió a escuchar como práctica revolucionaria y que transformó curiosidad en estilo.

Nito Mestre recuerda a un joven Charly que descolgaba las reglas cotidianas con un gesto distraído en el aula y, a la vez, compartía con sus compañeros un ritual de estudio: analizar temas nota por nota para entender cómo deslumbrar una canción. Ese método, íntimo y obsesivo, fue la base de Sui Generis y de las revoluciones posteriores que Charly impulsó en cada proyecto: La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y una carrera solista que agrandó la paleta de colores del rock argentino.

Lejos de reducirse a una sola faceta, la obra de García funcionó como un laboratorio donde convivían lo popular y lo sofisticado. En La Máquina incorporó sintes, melotrón y estructuras extendidas; en solitario, llevó al rock a la teatralidad, a la estética visual y a la hibridación de géneros, convirtiendo cada disco en una pequeña película sonora. Fernando Samalea subraya esa relación entre música y puesta en escena: la obra de Charly era también una forma de vida estética, una mitología propia que convocaba desde el humor de Groucho hasta referencias de cine culto.

Si su figura es monumental, también lo es su fragilidad. Las contradicciones del artista —genio y vulnerable, provocador y tierno, irreverente y entrañable— explican por qué la sociedad le perdona gestos que a otros no: porque su obra puso palabras y melodías a emociones colectivas, y porque su vida pública, con errores y aciertos, terminó por formar parte del relato nacional. Rosario Ortega sintetiza ese doble filo: hay que querer a Charly como es, con todos sus mundos.

En 2025 la Universidad de Buenos Aires lo reconoció con un título honoris causa, gesto que no sólo homenajea su trayectoria sino que confirma el lugar institucional que hoy ocupa en la cultura argentina: no es solo un músico de culto, es un patrimonio. La gente lo celebra en la calle y en vigilia frente a su edificio; colegas lo visitan y lo abrazan; su figura genera debates, documentales y exposiciones que repasan sus mil rostros. Esa convivencia entre adoración popular y reconocimiento académico revela cuán profundo es su impacto.

Al final, la respuesta completa está en sus canciones. En frases que funcionan como mandatos generacionales —“no me preocupo por las cosas, lo hago a mi manera”— y en arreglos que desafiaron límites, Charly construyó un lenguaje propio. Sus discos siguen siendo fichas de lectura obligada para quienes estudian la cultura popular argentina; sus conciertos, aún cuando ya son más escasos, se viven como actos rituales.

En su cumpleaños 74, Charly García no es un monumento frío ni una figura mitificada: es un territorio emocional, un mapa donde confluyen la irreverencia, la ternura, la curiosidad técnica y la apuesta estética. Si la Argentina se reconoce en sus canciones, es porque Charly supo poner música a aquello que la sociedad a veces calla: el deseo de inventar mundos propios cuando el mundo real se queda chico. Que siga cumpliendo años —y que sus canciones sigan siendo referentes— es, para muchos, la prueba de que la creación sigue siendo la forma más potente de resistencia y de memoria.